Schutzräume

Reflexion der Form

Zur Struktur der Fotografie bei Klaus von Gaffron

Anke Bitter

Verschwommenes, Verhängtes, Gespiegeltes und Projiziertes.

Zwischen den Dingen und ihrer fotografischen Abbildung hängt ein Schleier, so als ob das Bild das letzte Geheimnis der Dinge zu bewahren hätte. Man ahnt nur noch, was man sieht. Eine Banane oder die Brüste einer Frau, eine Blume vor einem Vorhang vielleicht und Vasen dahinter, Licht- und Schattenspiele von Dingen, die man selbst nicht mehr sieht. Mal mehr, mal weniger deutlich - doch niemals sind diese Bilder klare direkte Abbilder der Dinge. Klaus von Gaffrons Fotobilder zeigen weniger das Abgebildete als vielmehr die Abbildung als solche: Die Kamera als das eigentlich Unsichtbare der Fotografie macht sich selbst in der Abbildung sichtbar - indem sie der Schleier ist, der zwischen den Dingen und den Bildern schwebt. Gerade die Technik, die einst den Menschen versprochen hatte, wahrhaftige Ausschnitte der Wirklichkeit zu präsentieren, die versprochen hatte, selbst nur reines Medium ohne Einfluß auf die Darstellung zu sein, macht sich zum Thema ihrer Bildlichkeit. Sie ist nicht mehr objektiver Vermittler zwischen der Welt und dem Betrachter. Was aber bleibt einer Fotografie, die die Dinge nicht mehr zeigt?

Zunächst das Bild als Fläche. Als zu Beginn der Neuzeit das moderne Bild geschaffen wurde, da hatte man die Bildfläche zu einem Fenster umgedeutet. Die Erfindung der Zentralperspektive in der Kunst der Renaissance ging einher mit der Vorstellung, dass das Bild auf der Fläche einen Raum eröffnet, der über die Flächenhaftigkeit hinweg täuscht: Die bildliche Darstellung repräsentierte den Blick des Betrachters und des Malers auf die Welt. Die Fläche als solche wurde durchsichtig. Als direkte Antwort auf diese abendländische Bildtradition lässt sich Gaffrons Fotografie einer Fensterscheibe verstehen. Denn das Fenster, das Klaus von Gaffron zeigt, gibt diesen Blick in einen anderen Raum gerade nicht mehr frei. Auf ihm zeigt sich nur noch ein verwirrendes Durcheinander von Spiegelungen und Lichtreflexen, die weder das Innen noch das Außen realistisch wiedergeben. Diese Betonung der Zweidimensionalität der fotografischen Abbildung ist auch in den anderen Fotobildern Gaffrons zu sehen. Denn gerade die Unschärfe nimmt den Fotografien die Illusion von Raum und Tiefe. Die Elemente des Bildes, die man als alltagsgeschulter Betrachter nur all zu gerne in einer räumlichen Hierarchie ordnen würde - in Hinten und Vorne - verweigern sich einer solchen Tiefenstruktur. Wie weit die Blume vor dem Vorhang steht, ob die Blüte nicht doch vielleicht nur ein schwarzer Fleck auf dem Stoff ist oder eventuell sogar hinter dem Vorhang durchscheint: die räumlichen Beziehungen bestimmen die Komposition der Elemente auf der Fläche nicht. Auf der nun undurchsichtigen Bildfläche zeigen sich Farb- und Formspiele, die nicht mehr vorgeben, mimetisch zu sein.

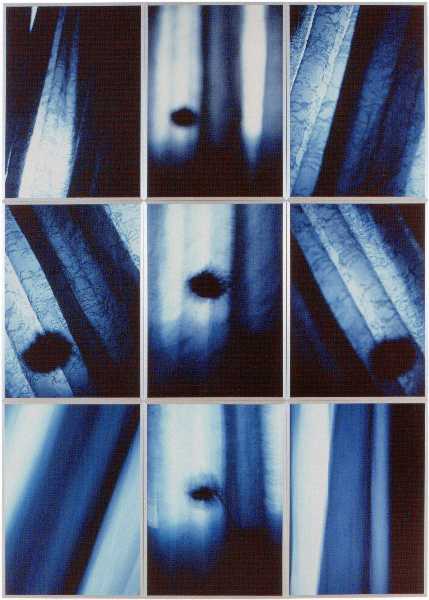

Doch - so mag man nun einwenden - im Gegensatz zur Malerei habe sich die Fotografie weniger über den Raum als vielmehr über die Zeitlichkeit definiert. Eine fotografische Bildfläche lässt sich nicht als Fenster zum Raum hin deuten. Die Wirklichkeit, die sie zeigt, ist ein Moment - der Augenblick des Auslösens, der einen Zeitpunkt von seinem Vorher und Nachher für alle Zeit entbindet und als Realität festhält; ein Atom der Zeit auf die Fläche gebannt als angehaltene Bewegung der Welt. Wenn Gaffron seinen eigenen Videofilm »Bienensang« projiziert und wiederum abfotografiert - dann zeigt sich diese Fläche des Bildes aber geradezu als paradox. Welche Qualität hat das einzelne Bild in Bezug auf eine Bewegung, dem tierischen Leben auf einer verfaulenden Birne? Während der Film genau diese Bewegung einfangen will, ist die Abbildung der sich ständig bewegenden, ständig verändernden Wirklichkeit für den Fotografen unmöglich. Die Fotografie definiert ihren Wirklichkeitsbezug gerade durch die Unbewegtheit der Bewegung. Die Schönheit der Fotobilder liegt in ihrer Ruhe, in den unbewegten Formen. Wenn sie dabei also die Wirklichkeit als Bewegung ausweisen muß, dann hat sie sich selbst ihrer Abbildungsmöglichkeit beraubt. Denn so gesehen ist Wirklichkeit immer das, was zwischen zwei Bildern geschieht - mögen die zeitlichen Abstände zwischen den einzelnen Fotografien noch so gering sein. Will die Fotografie dieses Dilemma umgehen, dann kann sie sich nicht als Kopie der natürlichen Form beschreiben. Wie schon die impressionistischen Maler gezeigt haben, muß sie erkennen, dass selbst leblose Dinge niemals gleich erscheinen - eine Kathedrale am Morgen nicht wie die selbe Kathedrale am Abend. Die sinnliche Erscheinung der Form ist gerade die unentwegte Ungleichheit mit sich selbst, deren Identität also nicht mittels identischer Reproduktion eingefangen werden kann. Klaus von Gaffron zeigt die Ablösung der Fotografie von ihrem Selbstverständnis als Projektionsfläche einer zeitlosen Zeitlichkeit. Die Bilder des Films werden in seinem Tableau gerade nicht mehr in einer erzählenden, Zeit nachbildenden Weise zusammengesetzt. Vielmehr zeigen die einzelnen Bilder in der Fotografie eine Qualität, die sich gerade aus der Negation jeglicher narrativen Schemata ergibt. Sie generieren Formen, die nicht mehr einer chronologischen Lesart von Wirklichkeit entspringen, die nicht mehr als Starre einer eigentlich bewegten natürlichen Form, sondern als Bewegung einer künstlichen Starre zu sehen sind. Was sich nun bewegt, das ist der Blick des Betrachters, der über die einzelnen Bilder gleitet, und diese Bewegung nicht wieder in die Bilder hinein projizieren kann.

Aber sind es dennoch nicht gerade die abgelichteten Formen, die die letztendliche Abhängigkeit des Fotografen und des fotografischen Bildes von der Wirklichkeit bedeuten? Während ein Maler die Formen auf der Leinwand erzeugt, muß ein Fotograf sie in der Weit suchen und finden. Was ihm bleibt sind Vergrößerungen. Verkleinerungen, Rahmungen, Belichtungen und eventuell nachträgliche Manipulationen. Ist die Fotografie also trotz alledem hauptsächlich eine Kunst des Kadrierens, des Auswählens und weniger ein kreativer Schöpfungsakt wahrscheinlicher Welten?

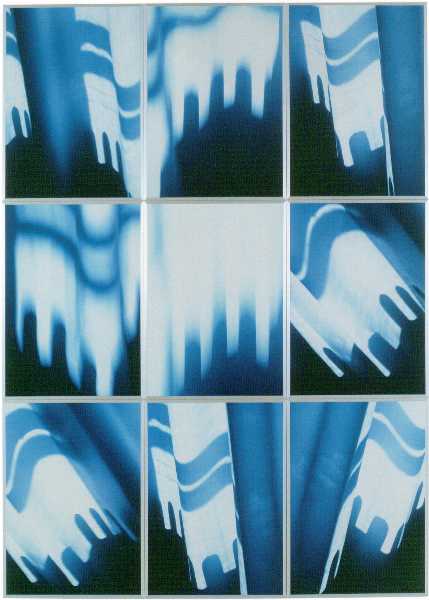

Gaffron verzichtet auf jegliche nachträglichen Veränderungen seiner Fotobilder. Und dennoch oder vielleicht gerade deswegen hat er einen Weg gefunden, die Fotografie in ihrer gesamten Formsprache von ihrem Charakter der Abbildung von Wirklichkeit zu lösen. Er komponiert die einzelnen Bilder zu einem Ganzen. Der Rahmen, der ihm durch die Fotokamera gegeben ist, wird so im Wechselspiel mit anderen Fotobildern entrahmt und wieder neu gerahmt. Das einzelne Bild, das so weniger auf ein Jenseits des Bildes verweist, geht formale Beziehungen zu anderen Fotobildern ein. Die Formen dieser Fotografie zeigen sich in ihrer Selbstbezüglichkeit - in dem Spiel von Ähnlichem und Verschiedenem, verschwommenen und scharfen Umrissen, dunklen und hellen Flächen, senkrechten gegenüber diagonalen Linien. Die Ablösung des Bildes vom Gegenstand und die Komposition der einzelnen Bilder erhebt die Fotografie zu einer Sprache, die malerische Fähigkeiten entwickelt. Die Form des Ganzen ist so ein Zusammenspiel von Ausgewähltem und Komponiertem. Das ist Kunst, die sich von der Bedeutung, von der Repräsentation befreit hat und in sich selbst ein wirklich eigenes Form- und Farbspiel erzeugt.

Doch welchen Regeln oder Ordnungen folgt solch ein Formspiel? Was paßt, was paßt nicht? Gaffron spielt mit der Harmonie und deren Brechungen. Die neunteiligen Tableaus zum Beispiel überziehen zunächst einmal das gesamte Bild mit einem gleichmäßigen Raster von Bilderrahmen, die dreiteiligen Arbeiten, bei denen zwei gleichartige Formen ein mittleres Andersartiges geradezu rahmen, balancieren ihre Gewichte aus; Linien führen von einem Einzelbild ins andere weiter. Dann aber werden diese Linien unterbrochen, die Symmetrien kippen, Spannungsfelder bauen sich auf, formale Schwerpunkte werden gesetzt, um vielleicht dann doch wieder in einem Kontrapunkt aufgefangen zu werden. Ist man einmal von der Bedeutung und der Gegenständlichkeit des Abgebildeten befreit, dann sieht man die Formen in einem unendlichen Reichtum. Die Leserichtung scheint durch keine vorgegebenen Muster mehr eingeschränkt zu sein. Und man sieht das Schöne, da wo man es wahrscheinlich am wenigsten wirklich erwartet hätte: Im freien Spiel der Formen und Rhythmen, der Harmonien und Disharmonien. Und plötzlich scheint es für das sinnliche Erleben der Fotografie keine Grenzen mehr zu geben. Eine Anarchie der Bildpunkte, der Signifikanten ohne Signifikat?

Doch ein Chaos der Sinnlichkeit ist es gerade nicht, was diese Bewegung des Sehens erzeugt. Gerade die reine Empfindung sucht nach den Formen und Ordnungen. Das Sehen generiert die Architektur und Komposition der Fläche. Das Auflösen der einen Form mündet in neue Formen. Ein Wechselspiel von Rahmung und Entrahmung wie Gilles Deleuze es in der Malerei agieren sieht: Denn wie das Gemälde wird hier das Fotobild »von einer Macht der Entrahmung durchzogen, die es auf eine Kompositionsebene oder ein unendliches Kräftefeld hin öffnet«.1 Kunst in diesem Sinne verstanden ist keine Metapher, kein Symbol, keine Allegorie, kein Zeichen mehr für anderes, keine Illustration von Begriffen und Bedeutungen. Sie ist das Freisetzen und erneute Zusammensetzen von Formen: Sie »faßt ein Stück Chaos in einen Rahmen, um daraus ein komponiertes Chaos zu bilden, das spürbar wird oder aus dem sie eine chaoide Empfindung als Varietät gewinnt«. 2

Gaffron zeigt damit die schöpferische Qualität der Fotografie. Seine Bilder versuchen, das ästhetische Sehen als solches zu zeigen, ohne es auf vorgefasste Sehgewohnheiten, auf den inhaltsorientierten Blick zu reduzieren. So wie ein Schriftsteller nach Deleuze die Sprache zum Stottern bringen muss, so könnte man hier mit Deleuze formulieren, dass der Künstler die Umrisse der Dinge verschwimmen läßt. Aber bedient dieses Verschwimmen letztlich nicht wieder nur einen weiteren Mythos der Kunst: Den des in sich stimmigen Ganzen, der in sich geschlossenen Einheit eines Kunstwerkes?

Gerade diese Einheitlichkeit ist es, die sich hier erst im Prozeß der Betrachtung (und das trifft dann gleichermaßen auch für das herstellende Betrachten des Künstlers zu) erschließt. Sie ist sozusagen Effekt der Abbildung. Erst das Lesen, das Wandern der Augen von einer Form zur nächsten, erzeugt das Kunstwerk in seiner Geschlossenheit. Der Soziologe Niklas Luhmann beschreibt diesen Aspekt als das wesentliche Moment dessen, was wir heute unter einem Kunstwerk verstehen.3 Die Formen eines Kunstwerkes sind gerade nicht mehr aufgrund eines Verweises auf eine der Kunst vorgängige Wirklichkeit zu verstehen, sondern lassen sich nur in ihrer spezifischen Lesart von anderen - zum Beispiel natürlichen Formen unterscheiden. Gerade weil sie als kontingent verstanden werden, weil man sie nicht von externen Regeln verursacht sieht, werden sie als künstlerische Form betrachtet. Jedes Detail eines Kunstwerkes hätte anders sein können. Aber, dass die Elemente letztendlich so komponiert und hergestellt wurden, gibt ihnen im Nachhinein ihre Notwendigkeit und damit auch ihr in sich stimmiges Ganzes: Als Ergebnis einer Formsuche. Die Fotografie von Klaus von Gaffron zeigt es: Das, was sie zur Kunst erhebt, das sind die Formgeburten, die sich nicht deshalb lesen lassen, weil sie Dinge repräsentieren, weil sie Formen und Ordnungen kopieren, sondern weil sie als Kunstwerk nach der künstlerischen Form selbst fragen und somit das Wechselspiel von Notwendigkeit und Kontingenz der Formen zur Schau stellen. Die schöpferische Geburt der Form aus dem Chaos des Seins.

1 Gilles Deleuze, Felix Guattari: Was ist Philosophie?, Frankfurt am Main 1996, S. 224

2 Gilles Deleuze, Felix Guattari, Frankfurt am Main 1996, S. 244

3 Niklas Luhmann: Die Kunst der Gesellschaft, Frankfurt am Main 1996